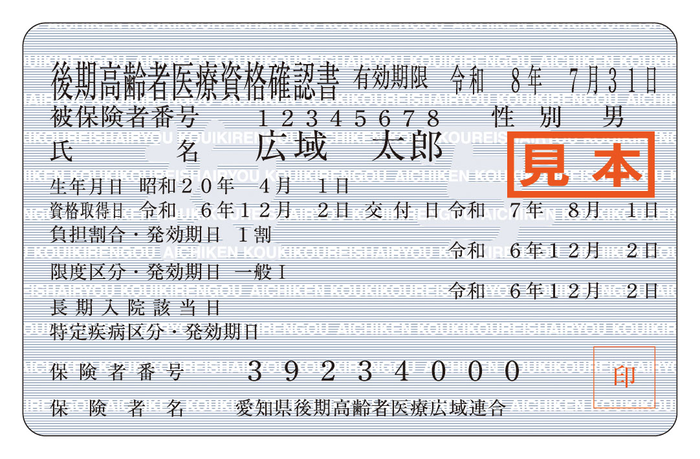

【令和8年7月31日まで】資格確認書は1人に1枚お渡しします

資格確認書は一人に1枚お渡しします。

これから75歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日の前月末ごろに、新しい資格確認書をお届けします。

資格確認書はカードサイズになります。

資格確認書が届いた方は、裏面に住所欄がありますので、記入してください。

令和8年7月31日までは、マイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」を送付します。なお、この対応は、後期高齢者医療制度独自の対応となります。

詳しくは、下記「資格確認書に関するQ&A」をご確認ください。

有効期限:令和8年7月31日

資格確認書の有効期限

資格確認書の有効期限は、令和8年7月31日までです。

ただし、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで後期高齢者医療制度の障がい認定を受けている方は、資格確認書の有効期限が異なる場合があります。

資格確認書に関するQ&A

1.令和6年12月2日以降に保険証は使えないの?

保険証は令和6年12月2日に廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みに移行しました。

ただし、お手元にある有効な資格確認書は、廃止日以降も資格確認書に記載のある有効期限まで使用することが可能です。

2.令和6年12月2日以降に75歳の誕生日を迎えます。保険証はどうなるの?

令和6年12月2日以降、75歳の誕生日を迎えられる方には、「資格確認書」を送付します。

資格確認書を医療機関に提示することで保険診療を受けることができます。

3.マイナ保険証は毎回受付する必要があるの?

毎回医療機関で受付する必要があります。マイナ保険証で保険資格や医療情報等の閲覧同意について確認します。

4.マイナ保険証利用の際に「電子証明書が失効しています」と表示されました。どうすればいいですか?

電子証明書の有効期限切れによりマイナンバーカードでの資格確認ができないため、資格確認書をお持ちの場合は、資格確認書を提示してください。

資格確認書をお持ちでない場合には、被保険者資格申立書への記入をお願いします。

また、マイナンバーカードの住民登録のある市区町村窓口にて電子証明書の再発行手続きをしてください。なお、電子証明書の再発行と更新手続きはオンラインではできません。

5.マイナ保険証について詳しく知りたい

詳しくは、下記リンクをご確認ください。

マイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(年末年始を除く)

平日:午前9時30分から午後8時00分

土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分

資格確認書の更新手続きが必要な場合があります

精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで後期高齢者医療制度の障がい認定を受けている方は、手帳の更新をするとき、国保年金課への手続きも必要となります。

手帳を更新しない場合や手帳の等級が下がって後期高齢者医療制度の対象外になる場合にも届け出が必要です。

また、外国人の方は、資格確認書の有効期限が在留資格の有効期間の終わりまでとなります。

在留資格の更新や、出国などの際には届け出が必要です。

マイナ保険証の利用登録解除

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方は、申請により利用登録を解除することができます。

利用登録解除は、解除申請後、翌月末頃の予定となります。

登録を解除した方は、現在お持ちの資格確認書を医療機関に提示してください。

令和8年8月以降は、資格確認書を交付します。

手続きに必要なもの

次のものをお持ちのうえ、国保年金課へお越しください。

(本人が手続きするとき)

- 本人確認ができるもの

- 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写真付きの官公庁発行のもの

- 2つの確認で可能なもの:後期高齢者医療資格確認書、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、預金通帳、クレジットカードなど

(本人以外の家族、代理人の方が手続きするとき)

- 来庁者の本人確認ができるもの(上記の本人確認ができるものに準じます)

- 委任状(被保険者本人の署名があるもの)

窓口にて、続柄、関係を確認させていただきます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当

電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561

福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ