半田市について

半田市の概要

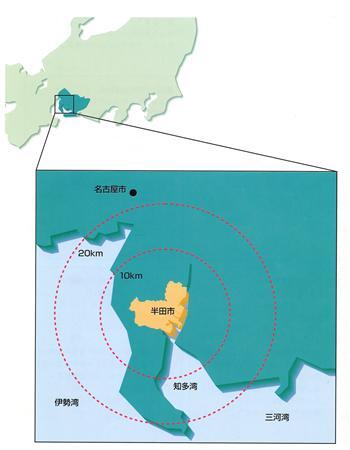

半田市は、名古屋市の南、中部国際空港の東にあり、知多半島の中央部東側に位置しています。古くから海運業、醸造業などで栄え、知多地域の政治・経済・文化の中心都市として発展してきました。

半田市の象徴は、「山車」・「蔵」・「南吉」・「赤レンガ」。山車祭りの歴史は古く、300年余の歴史があり、その伝統や文化を現在に受け継いでいます。春に曳き廻される山車は、精緻を極めた彫刻、華麗な刺繍幕、精巧なからくり人形などが備えられ、その壮観な姿は「はんだびと」の誇りです。なかでも「亀崎潮干祭の山車行事」は、ユネスコ無形文化遺産に登録され、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。また、5年に一度、各地区の山車31輌が勢揃いする「はんだ山車まつり」は55万人もの観客が訪れます。

半田運河沿いには、醸造業に代表される黒板囲いの醸造蔵が今も残っており、当時の風情を今へと伝えています。

小学校の教科書でもおなじみの童話「ごんぎつね」。作者の新美南吉は、半田に生まれ育ち、郷土をこよなく愛した作家です。彼の描いた物語には、ふるさとの豊かな自然、その中で生きる人々の思いやりややさしさがあふれています。「ごんぎつね」に登場する矢勝川沿いの堤には、毎年300万本を超す彼岸花が咲き誇ります。

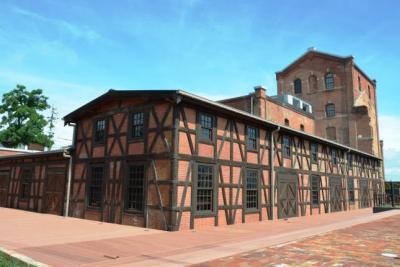

半田赤レンガ建物は、明治31年、丸三麦酒株式会社のビール工場として誕生。当時は、大都市の4大ビールメーカーがほとんどのシェアを占めていた時代で、地方都市からの果敢な挑戦に、半田の先人たちの心意気が感じられます。現存するレンガ造りの建物として最大級の規模を誇り、国の登録有形文化財、経済産業省の近代化産業遺産に認定されています。

半田市は、平成20年5月に景観行政団体となり、半田運河や矢勝川周辺の景観を保全し、山車まつりの文化や半田赤レンガ建物にふさわしい景観づくりなど、地域の特徴を活かした景観形成を推進する活気あふれたまちです。

半田市の位置と地勢

- 半田市役所の所在地

- 愛知県半田市東洋町二丁目1番地

- 半田市役所の位置

- 東経136度56分17秒

北緯34度53分31秒 - 面積

- 47.42平方Km

- 広ぼう

- 東西最長9.76Km

南北最長8.22Km

海岸線10.70Km - 海抜

- 最高83.7m

半田市のあゆみ

江戸時代、半田は天然の良港「衣ケ浦」に面し、海運業が発達していました。その発展に伴い醸造・織物・製塩などの産業が盛んでした。明治初期の現市域は、半田・岩滑・乙川・亀崎・有脇・成岩の6村に分かれていましたが、明治9年、半田・岩滑両村が合併、同22年には町村制が施行され、これを機に同年に半田・亀崎両村、翌23年には成岩村がそれぞれ町制を施行しました。

その後、亀崎町は、明治39年に乙川・有脇両村を合併しました。このころ海に汽船、陸に汽車が登場し、千石船にたよっていた半田・亀崎両港の繁栄はうすれましたが、半田町は知多郡の政治・経済・文化の中心地、亀崎町は伝統の漁業、成岩町は機業の中心として発展を続け、この3町は知多郡の中心として重きをなしていました。昭和12年10月1日、半田・亀崎・成岩3町が合併し、県下6番目に「半田市」として発足しました。市制施行当時の人口は50,477人でした。

市制施行間もなく、昭和16年12月には第2次世界大戦が勃発し、本市の伝統産業である紡績・醸造などのほとんどは軍需産業に転用されました。さらに、昭和19年12月の東南海地震、20年1月の三河地震、同年7月の2度の空襲で大きな被害をこうむりました。しかしながら、市民の尊い汗によって市街地が復興され産業も立ち直りました。昭和31年1月、知多と三河を結ぶ衣浦大橋が完成、翌32年5月、衣浦港が重要港湾に指定され、当地方の発展の基盤である衣浦港整備計画が軌道に乗りました。また、農業はもとより工業・家庭生活にも利用されている愛知用水が36年10月に通水しました。この間に2度の大きな災害にみまわれました。昭和28年9月、13号台風で死傷者45人を出し、34年9月、伊勢湾台風では死者292人、全壊流出家屋909戸、被害総額103億4,000万円という空前の被害を受けました。しかし、惨状の中からも市民は力強くたちあがり、従前に増す発展を遂げました。

知多半島を縦断する知多半島道路は、47年3月に全線開通し、南知多道路(45年3月)と結ばれました。衣浦港では、港の心臓部である中央ふ頭での大型船の公共バースが建設されました。貨物輸送をになう衣浦臨海鉄道半田線は50年11月に完成しました。さらに西三河との交流一体化を目ざして衣浦海底トンネル(現衣浦トンネル)が48年8月に完成しました。こうして、衣浦港は名古屋港の副次港として、商港機能を展開してきています。また、平成17年には、西に隣接する常滑市に中部国際空港セントレアが開港し、同時に、当空港へアクセスするためのセントレアライン(知多横断道路・中部国際空港連絡道路)も整備されるなど、陸・海・空全ての交通アクセスに優れたまちとして発展を遂げています。

市民憲章

わたくしたち半田市民は、昔から美しい自然と勤勉であたたかい人情の美風をうけついできました。わたくしたちは、力をあわせていっそう健康で、明るい、豊かなまちをつくり、次代に引きつぐ努力をつみかさねていきます。そのために、つぎのことを日常生活の「こころがまえ」と定めて守ります。

わたくしたちは

- 自然を愛し、美しいまちをつくりましょう。

- 教養をふかめ、高い文化をきずきましょう。

- 健康で明るく、楽しい家庭をつくりましょう。

- 希望にみちた、あたたかい社会をつくりましょう。

- 仕事に誇りをもち、たくましい市民になりましょう。

市章

「半田」の二字を「田」を中心に「半」を外にして図案化したもので、中の円で”和”を、外に向かった八先で市勢の発展を表しています。町制時代に町章として制定されたものを、そのまま使用しています。昭和12年10月1日制定。

市の木(黒まつ)

マツ科の常緑高木。塩害や乾燥、病気に強く、庭木や盆栽として親しまれている。知多半島内に自生。

緑に囲まれた美しいまちにしようと半田市の木を選ぶことになり、市民アンケートを行った結果、昭和48年10月に「市の木」に選定されました。

市の花(サツキ)

陰暦の5月に花が開くことから名付けられたツツジ科の常緑低木。花が美しく、形を整えやすいことから鑑賞に適している。知多半島内に自生。

花に囲まれた美しいまちにしようと半田市の花を選ぶことになり、市民アンケートを行った結果、昭和48年10月に「市の花」に選定されました。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 企画課企画広報担当

電話番号:0569-84-0605 ファクス番号:0569-25-2180

企画部 企画課企画広報担当へのお問い合わせ